在长春大学蓬勃发展的征程中,广大教师是立德树人的中坚力量,是推动学校事业高质量发展的坚实基石。他们中,有潜心教学、桃李芬芳的教学名师;有润物无声、护航成长的“三全育人”先进个人;有亦师亦友、恪尽职守的优秀辅导员;有勇攀高峰、协同创新的科研工作先进集体;有心系学生、默默奉献的学生工作先进集体。他们以坚定的理想信念、扎实的学识功底和博大的仁爱之心,在各自的岗位上诠释着教育的真谛,书写着育人华章。

为集中展示我校教师和育人集体的风采,激励全体教职员工见贤思齐、争做先锋,特推出“引路星光”系列报道。希望通过他们的先进事迹,生动展现长大人恪尽职守、奋发有为的精神风貌,凝聚起更为强大的育人合力,引导广大师生以他们为榜样,携手并肩,砥砺前行,在新征程上共创佳绩。

长春大学康养食品工程技术研究中心获评科研工作先进集体

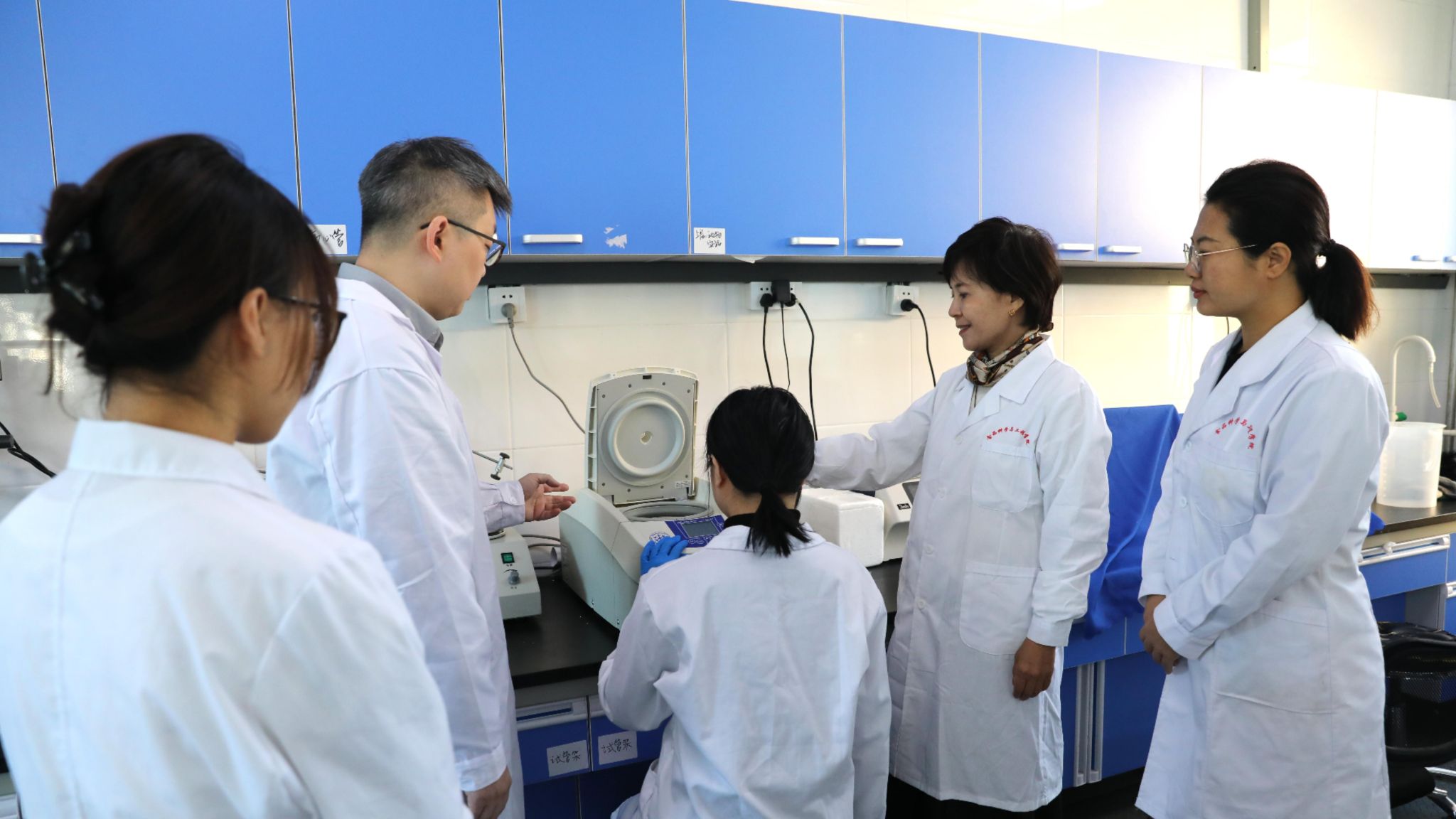

长春大学康养食品工程技术研究中心的实验室里,总能飘出一股特殊的香气——那是兼顾膳食纤维与细腻口感的适老餐食雏形。这支成立于2023年12月的团队,由食品科学与工程学院教师刘通、赵珺、胡彦波、勾东霞、李晟、王西、吴琼组成,其中教授2人、副教授1人,具有博士学位7人,硕士生导师7人。为响应学校“有组织科研”的决策,他们毅然跳出“热门科研赛道”,深耕在周期长、见效慢的康养食品领域,围绕解决老龄化人群康养食品研发及转化等科研问题进行深入研究,并取得了一定的成果。中心的建设对长春大学解决老龄化社会服务热点问题,提供了相关领域强有力的科研支撑。今年,团队获评“长春大学2024—2025学年科研工作先进集体”。

科研圈里,追逐基因编辑、人工智能等热门领域如同“抢风口”,论文、专利能快速落地。但长春大学康养食品工程技术研究中心的选择,在不少同行看来“有些执拗”。“看到家里老人想吃点有营养的,却总因嚼不动、消化差望而却步,我们就知道这个方向值得做。”中心负责人刘通的话里满是共情。

这个选择,既源于对现实需求的敏锐捕捉,更始于学校“有组织科研”的号召。科研不该是散兵游勇,而是要攥指成拳解决真问题。刘通的指尖在实验室的样品架上划过,那里整齐摆放着不同的适老食品样品,标签上密密麻麻记录着配方调整的细节。相较于那些容易快速出成果的热门领域,康养食品研究周期长、见效慢,适老食品研发需要反复对接老年群体需求、优化配方工艺,每当解决了适老食品的问题,就觉得所有等待都值了。这种解决真实需求的成就感,成了团队最坚实的动力。

团队组建初期的“转型阵痛”,刘通记忆犹新。彼时,团队成员分别深耕在粮食加工、食品化学等不同领域,与适老食品研发几乎“零交集”。要转向全新领域时,连实验室的新设备都要从头学起。“最难的不是技术,是让大家放下熟悉的赛道,去啃硬骨头。”刘通坦言。

转机藏在一次次集体研讨和实地走访里。团队带着初期样品走进社区养老院,亲眼看到老人费力吞咽干硬糕点的模样;在食堂设立“适老餐窗口”,收集师生家中老人的饮食建议。当这些带着温度的需求摆在桌前,转型的犹豫渐渐消散。“更重要的是,大家都认准了——这件事对社会有用。”就这样,原本分散的科研力量拧成了一股绳,植物专家研究食材营养配比,工艺专家优化粉碎技术,营养师对接老年膳食标准,跨界协作的火花就此点燃。

作为高校科研团队,培养能解决实际问题的接班人是另一项重要使命。在团队的荣誉墙前,除了科研奖项,更多的是学生们的竞赛证书和毕业论文封面——省优论文、“挑战杯”金奖、“互联网+”银奖,每一份荣誉背后都藏着师徒同心的故事。

“最难忘2023年指导学生参加‘挑战杯’,学生一开始连商业计划书都写不明白,路演时紧张得声音发抖。”刘通翻出当时的训练视频,画面里,学生站在白板前练习答辩,团队老师坐在下面当评委,小到PPT字体大小、路演手势,大到产品市场定位,都逐一打磨。

刘通在指导学生做实验

这种“实战式培养”让团队的研究生格外接地气。他们定期走进社区做调研,带着问卷和样品挨家挨户走访;在养老院当“志愿厨师”,现场观察老人的饮食习惯。“有个学生发现老人喜欢吃传统糕点,就把膳食纤维融入食物中,研发出了的适老食品。”说起学生的成长,刘通的语气里满是骄傲。

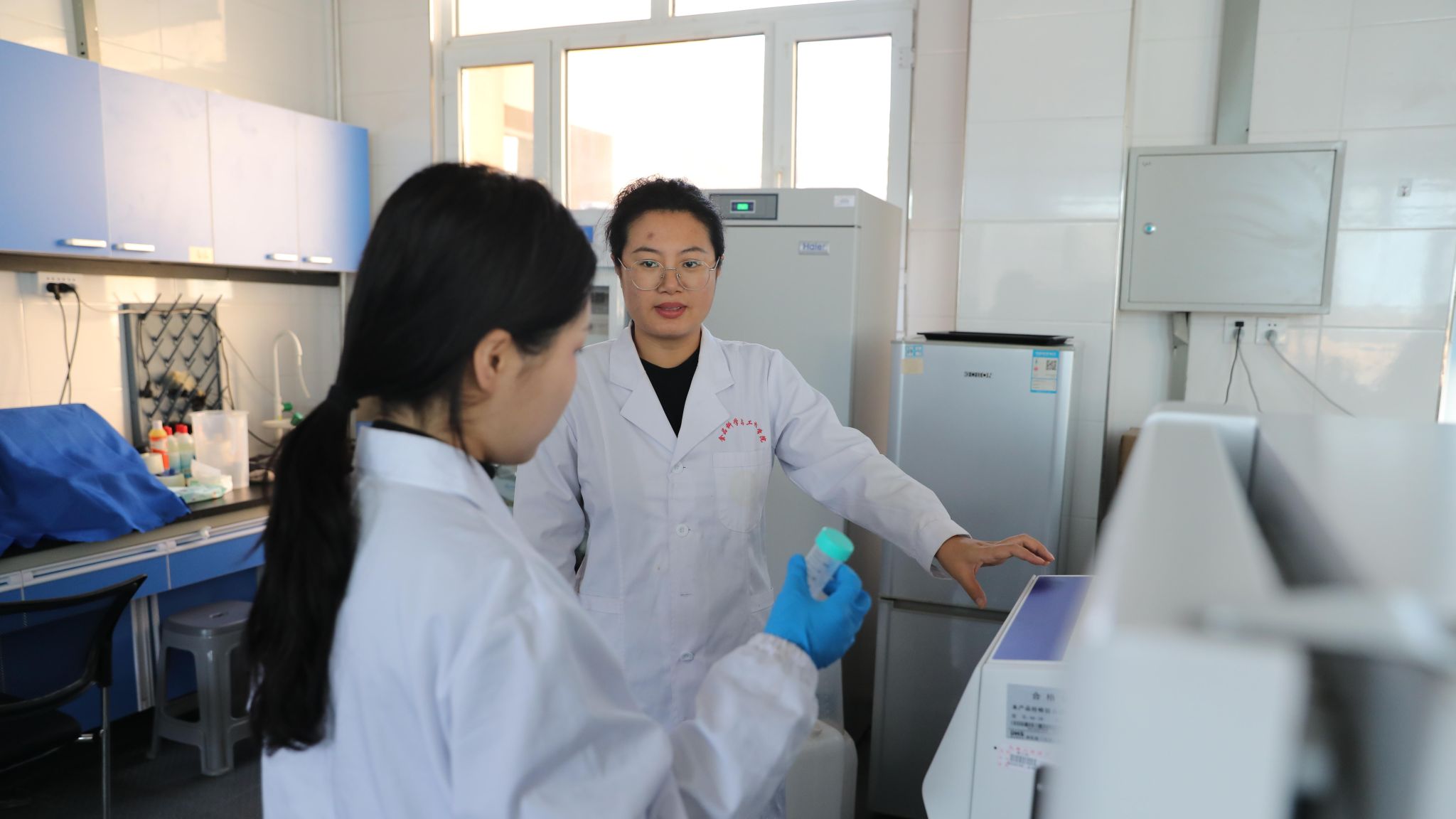

校企合作的大门,最初是“推不开”的。转机来自一次“救急”。当地一家豆制品企业被豆渣处理难题困住——大量豆渣堆积浪费。刘通介绍,“中心给他们提供了以大豆为原料的乳饮料开发,以及帮忙解决了这些豆类加工副产物难以处理的问题,然后去重新研发成一些功能性食品基料,或者是以这个功能性的食品基料为原料,重新做产品”。中心团队与企业的合作给企业带来了正向经济效益的提升,企业十分认可学校的科研能力,校企合作也由此展开。目前中心与省内企业共同申报并获批吉林省科技厅重点研发项目、吉林省教育厅科研项目及长春市科技局农业领域产学研创新团队项目等纵向项目5项,签订技术服务、联合培养等横向项目5项,累计科研经费180余万元。同时,中心与企业共建并获批了吉林省豆类康养食品开发校企联合技术创新实验室。中心在此基础上,发表SCI论文20余篇,其中中科院SCI1区论文10余篇;申请国家发明专利5项;培养研究生20余人,培训企业技术人员100余人;让科研成果真正走出实验室。

谈及理想的适老食品,刘通解释道,“它得像家里做的饭一样有温度——牙口不好的老人能嚼动,糖尿病老人能放心吃。”如今,团队正在研发的“个性化适老餐包”,通过加工玉米、野生山野菜等,满足特殊人群的需求,这些原料里边很多的功能成分和营养因素都可以满足消化的特殊性,解决咀嚼功能差、高膳食、高脂肪的问题。

在团队办公室的墙上,贴着一张“银发经济蓝图”,上面标注着我国适老食品市场的现状与缺口。“积极、协作、责任”六个大字贴在蓝图中央,那是团队的精神密码。食品科学与工程学院院长赵珺,也是团队成员,她对此深有感触,“积极面对每一次配方失败,协作攻克每一个技术难关,责任支撑我们走下去。”

实验室的粉碎机运转起来,空气中漂浮着细细的粉末,带着谷物的清香。这支把论文写在老年餐桌上的团队,正用每一次配方优化、每一次口感测试,让“老有所食”的愿景变得愈发清晰。在健康老龄化的征程上,他们就像一群用心的“掌勺人”,正为千万老人的餐桌添上一碗热腾腾、香喷喷的“幸福餐”。